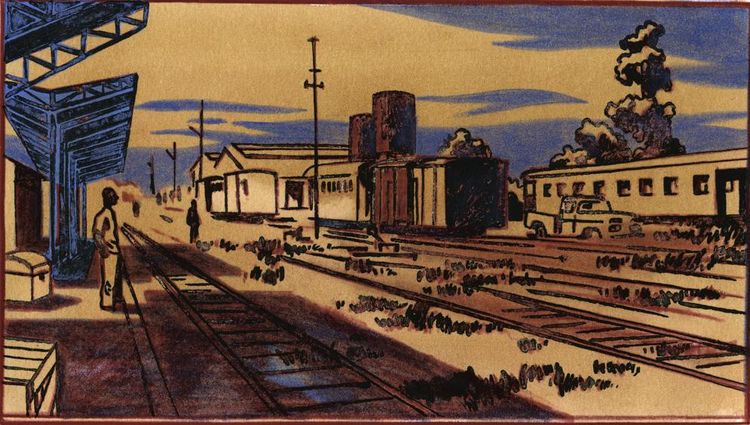

Dessin Christophe Merlin, pour Libération. (Dessin Christophe Merlin, pour Libération.)

SUR LA ROUTE

Quand elle parlait de mon père, ma mère répétait toujours «ne dis pas cheminot, dis qu’il travaille à la SNCF». Mon père, lui, était fier. Ça sonnait comme un esprit de groupe. Comme ouvrier. Comme paysan. Il bossait avec «ses gars», les gars du chemin de fer…

Quand elle parlait de mon père, ma mère répétait toujours «ne dis pas cheminot, dis qu’il travaille à la SNCF». Mon père, lui, était fier. Ça sonnait comme un esprit de groupe. Comme ouvrier. Comme paysan. Il bossait avec «ses gars», les gars du chemin de fer.

L’Ethiopie, c’est de l’autre côté du globe. Les mots s’inversent. On le dit, «cheminot». C’est même placardé en lettres rouges peinturlurées comme par des maternelles. «Club des cheminots». En rouge. Sur un mur jaune. Comme la couleur de la bière locale que ces «gars» du chemin de fer enquillent du matin à la nuit. Parce qu’ils n’ont plus rien à faire depuis que le Djibouto-Ethiopien ne roule plus.

Il aurait dû fêter son centenaire en 2015. Mais pauvre, vieux, il coûtait bien trop cher, avec ses rails rouillés et ses 50 km/h en vitesse de pointe. Addis-Abeba – Djibouti, il n’y a plus que les nostalgiques pour se payer un tel voyage. Et les nostalgiques, ça coûte cher. Alors, on les envoie à la retraite, ces vieux gars. 48 ans le plus jeune. 70 en moyenne.

Reste la pétanque. Ils reviennent chaque jour. Lundi, dimanche, fête de Pâques. Ils reviennent hanter la gare d’Addis-Abeba. Ça traîne la patte. La moitié des dents ont disparu. Mais le costard épinglé est toujours lisse. Propre, pas trop. Mais bien mis. Dix ans qu’elle sert, la guenille. Depuis que son propriétaire a lâché le bleu de travail et les chaussures d’usine.

Dès 9 heures, les fantômes du train arrivent. Les pintes ont même déjà eu le temps de tiédir. A cent mètres de la gare, ils ont aménagé une bicoque pour eux. Pour la centaine de gars à la retraite forcée. Devant la cahute, plein sud, sous le palmier : le terrain de pétanque.

Balayé, chaque soir de la semaine. Usé, chaque jour de l’année. «Hé tu crois quoi ! C’est les Français qui nous ont amené le train. Ils ont aussi amené la pétanque !» En français dans le texte. Sisay, 68 ans, affine sa moustache chaque matin. Avec autant d’attention qu’il lustre ses boules. Avant de tirer. Avant de pointer. Le train n’est plus. La pétanque reste. On chouchoute le patrimoine moribond.

Le Club des cheminots d’Addis-Abeba a l’air d’un cloître. On déambule sur une coursive carrée. Au centre, le terrain. Les fantômes posent une minute de silence avant qu’un joueur s’apprête au lancer. Surtout quand le pape du tir vise la boule adverse. Avec lui, ça ne déconne pas. Smoking, panama, lunettes rondes, le bonhomme ne rate jamais. Il vise, on se tait. Il réussit, on est bluffé. Et on se tait.

«Jamais je ne t’oublierai…». Mais dans ce cloître, les cloches ne tintent pas. La sonnerie de la gare fait sa muette depuis 2005. Le train s’est arrêté. L’impérial, vanté par Henry de Monfreid, photographié par Raymond Depardon, est aux oubliettes. Il gît au cimetière du rail. Derrière la façade jaune décrépie de «Laghar», comme on dit à Addis, les wagons du négus sont toujours là. Hailé Sélassié y avait convié le général De Gaulle. Il s’y était réfugié lors de l’invasion italienne en 1936. Les deux voitures blanches sont enfermées dans un cercueil de métal. Camouflé du public par un grillage à poules, égorgé par un lierre affamé. Les boiseries acajou pourrissent. L’argenterie a disparu. Restent les souvenirs.

«Il y a longtemps que je t’aime, jamais je ne t’oublierai…» Un 1,60 m à tout casser, les dents de devant perdues depuis un bail, le gars ne parle plus. Il marmonne cette chanson en boucle. Les autres se marrent. Racontent à sa place. Salomon est le benjamin des «gars». Comme un bambin, il a retenu toutes les anecdotes. «Lui, il était chef de gare à Diré Daoua. C’était l’arrêt obligé entre Addis et Djibouti. Mais le train arrivait la nuit. Il broutait du khat toute la journée pour ne pas s’endormir et risquer de louper le train.»

Aujourd’hui, le khat «faut pas» qu’ils disent. La drogue locale mâchouillée d’Addis jusqu’au Yémen monte à la tête. Et le cerveau, c’est tout ce qu’il reste pour conserver le passé. Les temps bénis. Avec ses traits de Marlon Brando, Getachew se souvient bien. «Quand on arrivait à Addis, on se servait. Un peu de charbon, un poulet par-ci, une paire de godasses par-là. Bah ! Personne ne regardait. C’était notre train.»

Acheter le silence.«Pas du tout ! Mais regarde un peu !» 15 heures. Les fûts de bière vides s’entassent. Les voix montent. «C’est moi qui prends. – Sais pas, faut mesurer.- J’ai mesuré ! – Prends une autre règle, la tienne, suis pas sûr.» Dans le cloître, personne ne plaisante avec la pétanque. Sisay hausse les épaules, une clope au bec. «Tu sais d’où ça vient, toi, le mot pétanque ? Ça vient de « pieds tanqués ». C’est quand tu te tiens comme ça.» Sisay regarde sa jambe droite soudée à la gauche, comme un gamin qui vient d’en faire une belle. Sa voix est rauque. Il a trop gueulé. «La pétanque, c’est sacré, qu’est-ce que tu veux !» Plus que sacré, le club deviendra une relique.

Addis-Abeba s’agrandit, s’urbanise. Le passé ne pèse pas lourd. D’ici quelques années, la place de la gare deviendra un rond-point, cerné d’une quatre-voies, qui desservira le sud. Le Club des cheminots sera rasé. Les pick-up dernier cri écraseront le terrain de pétanque asphalté.

Ils n’ont plus de travail. Plus de vie. Le gouvernement leur a cédé une pension à 800 birrs par mois. Trente euros. La retraite n’existe pas en Ethiopie. Une bouchée de pain pour acheter leur silence. Mais les fantômes du train n’ont pas fini de gueuler. «Ils peuvent raser cet endroit. Sisay crache par terre, sur le terrain sacré. On ira ailleurs. Il y aura un nouveau club.»

Et les gars écriront à nouveau le mot cheminot. En rouge. Sur un mur jaune. Sans honte. Je ne leur ai jamais dit que mon père travaillait à la SNCF.

Justine Boulo