Kathputli Colony, ghetto suspendu

SUR LA ROUTE

Kathputli Colony est un ghetto où la gueule du monstre hurle de rire. Rouge passion et vert-jaune ballon. En bordure de route, une palissade grise avec une couronne barbèle l’horizon.

Sans invitation le voyageur passe son chemin, pense à une décharge de rue. A raison, une montagne de mouches déshabille les déchets bourdonnants de l’antre. Vite, vite mes yeux, des gens, des enfants, des vieux sont en mouvement. Occupés à ne pas me regarder. Bouge, bouge mes pieds, entre dans la danse et avance. A quelques mètres une fourmilière frétille, ça brille.

Un slum géant en bordure de Delhi, abritant près de quinze mille familles. Je ne remarque aucune infrastructure, juste un village bondé dans lequel je zigzague sans savoir où poser mes pieds. Ici pas de poubelles ni d’armée, juste un emballage de gaieté dans un bordel de rues désarticulées.

Je me demande si la joie est inhérente au désordre. Si du manque d’avenir fleurit un présent fort. Les yeux bien ouverts, je ne dors plus et je renifle le bonheur impudique qui court autour de moi. Il est bon d’avaler ce sentiment de liberté. Comme ces ballons en l’air.

Attends mes yeux, un instant.

Tout ici se passe en bas. Les petits sont accroupis pour faire leurs besoins dans les égouts, les vaches sont à hauteur d’homme et les portes à celle de mes genoux. Alors dans cette agitation du bas, quand je vois du vert et du jaune battre les hauteurs, c’est comme une autre histoire qui surgit devant moi. Ces ballons en l’air sont tenus par un poignet brun, immobile au milieu de la fièvre. Elle n’a pas sept ans et un regard de presque sans âge.

La fillette marche avec l’ombre du temps. Derrière les ballons, des murs lézardés s’affaissent, courbent le dos sans tomber.

«Oyez Oyez!, semble-t-elle affirmer dans son immobilité. Ici, les enfants heureux tiennent des ballons chavirés et font la grimace aux murs délavés»

Depuis un demi-siècle à Kathputli Colony, c’est comme ça qu’on vit. Comme ça qu’on chante et qu’on bouge, rafistole des tissus abandonnés pour inventer des robes aux poupées. La marque de fabrique, le cœur artistique de ce village c’est la marionnette à fils, la Kathputli.

Maintenant je marche derrière les ballons et passe la petite porte de la maison de la fillette. L’harmonium joue ses notes, accompagné de kartal et d’un dolak, les chants rajasthanis envahissent la chambrée. Le vieux marionnettiste à l’œil de verre fait valser Anarkali sous ses mains ridées. Dans la tradition, Anarkali est la danseuse de la cour de l’empereur moghol Akbar, elle est la belle flamboyante à l’histoire d’amour imparfaite.

Les voix des habitants se mêlent pour raconter à tour de rôle les histoires, légendes et mythes vécus par les héros, dieux et déesses. Un bout de mythologie rajasthanie incarnée par des poupées de bois qui dansent.

Anarkali a le visage sculpté en bois de manguier et ses robes sont des vieux saris dorés. Seuls ses seins et son bassin sont fourrés de coton blanc cassé. Elle n’a pas de jambes mais une jupe qui virevolte sous les doigts du vieux marionnettiste vêtu de blanc. Pour sa famille, la marionnette est une divinité. Les couches de robes qu’elle porte symbolisent les traces du temps. De génération en génération on se transmet la marionnette en lui rajoutant des vêtements, puis, arrivée en fin de vie on la brûle et on répand ses cendres dans l’eau. Métamorphose du visage de bois, des tissus et des histoires racontées.

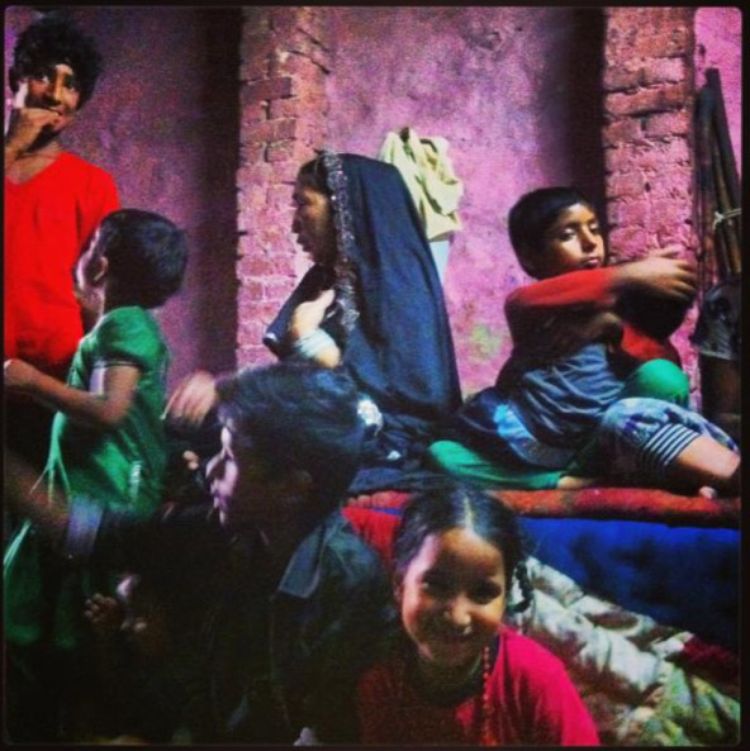

Le ventilateur de la chambre souffle de l’air pour nos corps serrés. Des gens de toute taille, assis debout couchés battent la mesure. Comme s’il sortait de dessous le lit, derrière le fourbis, hors des trous de souris, le chœur d’enfants s’élargit, de plus en plus dense il chante.

Entourée de pousses d’artistes, mes mains tapent et je chante comme eux et rigole grand. Bien à ma place, moi à qui l’on dit souvent que je parle trop fort ça gêne les gens.

Mon cœur touché, ma tête devient le ballon vert. Je m’enracine en prenant de la hauteur, je suis le bas et le haut en même temps. Le ciel et sa moitié.

Magiciens, dresseurs d’animaux, marionnettistes, ils sont les Bhatts, la caste des artistes regroupés à Kathputli Colony. Dans la tradition, on raconte qu’au huitième siècle les Bhatts inventèrent l’art Kathputli pour divertir le roi opiomane Vikramâditya. A sa demande, les artistes sculptèrent les trente-deux personnages de son illustre famille qui étaient représentés sur son trône. L’accouchement d’un art par le geste. D’un trône de géant immobile au loisir de mains habiles.

-«A qui appartient ce ghetto ?

-Au gouvernement.

-Que veut-il en faire ?

-Il l’a vendu à un promoteur immobilier.

-Qu’allez-vous devenir ?

-On se bat devant un tribunal pour notre survie.»

Ça, c’était avant. La belle époque n’est plus, la tradition peine à rester à la surface du temps. La liberté de ces gens se nourrit de l’oubli, laissés à terre par le gouvernement. C’est une question de temps, la liberté oui mais pas au détriment de l’argent. Difficile pour une caste d’inventeurs et de rêveurs de ne pas être balayés par les billets que d’autres manient au-dessus de leurs têtes. Mais la liberté a des ressources que la monnaie ignore.

Un sourd sonar siffle sur mon cœur.

La déesse noire des Bhatts est Kâli, parèdre de Shiva. Un couteau ensanglanté dans une main, une tête coupée dans l’autre, elle est celle qui dévore le temps.

Du temps, eux n’en n’ont pas. Ce peuple de faiseurs de tours s’accroche à son bidonville comme à un rocher. Une terre que ni petits ni grands ne voudraient quitter. Leur amour le fait briller. Le seul rocher dans le monde que je connais où musulmans, hindous et chrétiens vivent en paix. Les uns à côté, derrière ou devant les autres. Pas de sectorisation ici, chacun traîne ses baskets là où il a envie d’arriver.

Je n’ai pas vu de portes fermées. C’est avec fierté que l’on me balade dans les ruelles. Avec une envie de rire qu’on me regarde, me tape dans la main ou me chante à tue-tête dans les oreilles. M’agrippe avec force, me course pour me saluer, ici ça tape fort dans les cœurs. Comme des tambours ces battements-là on les entend vibrer dans le silence et aussi dans les cris. Alors voilà peut-être pourquoi ce monde est aussi apte à la joie, parce que les cœurs y sont plus rouges et les veines plus bleues qu’ailleurs. Qu’ils n’ont pas oublié de vivre.

Je ne sais pas ce que j’ai reçu si ce n’est une boule de feu qui ne m’a pas brûlée. Juste chauffée plusieurs jours durant. Peut-être suis-je moi-même multiple, habitée tour à tour de monstres et de mythes, moi-même femme à cinq têtes. Le Rajasthan m’a donné quelque chose ce jour-là. Un cheval, un chameau, un éléphant. L’amour, la chance et le courage.

Trois symboles d’honneur pour un morceau d’Inde.

Promesse à moi de transpirer longtemps ces tambours-là.

Julie METAIRIE